虽然最终没有连线成功,贴出来八卦一下,也顺便问候一下贝迩的朋友们。还有小鑫的八卦~

想起来是感慨蛮多的,专门针对气候变化课程,这还是第一次,参看永不言弃的北大主页新闻~

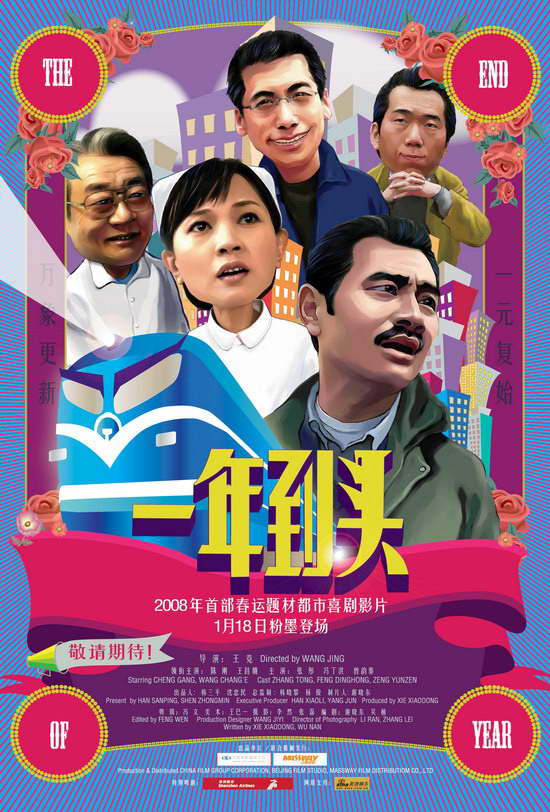

给大家拜个晚年,祝大家元宵节快乐!

我想结合在贝迩课程的经历跟大家分享和交流自己的体会。主要有几个方面。

第一,学到最新的知识和思想,并且和实践紧密结合起来。江家驷教授曾经有一个环境和经济谁大谁小的评论,环境与经济不是谁大谁小,而是如何达到平衡、相互共存。这两天在读麦克尼尔的《太阳底下的新鲜事》,很受启发,麦克尼尔说20世纪环境史很特殊,就是人类第一次主导地球环境,人类必须学会和环境如何共处,这是我们面临的挑战。最近大家如果关心新闻的话,关于环保大部制的讨论很多,潘岳在三年环保风暴后,也开始倡导环保新政,就是利用经济、政策、法律、教育等手段建立环境的良治。而这门精心设计的课程,选择典型的技术,第一次这么系统的去探索和思考环境问题尤其是人类面临的气候变化挑战,我想是非常具有前沿性和前瞻性的。

第二,交到新的朋友。首先当然是两位老师,他们都是理想主义和现实主义结合得最好的老师,创业基金,每一个电子邮件的回复等,课程的一点一滴都倾注了他们的心血等。还有豪华的专家团队,这些专家你平时很忙很难有面对面的交流。我也收到张老师也大家发的第一个电子邮件,我注意到课程安排了两个助教,谢旭轩和黄德生,他们都是非常优秀的,谢旭轩还担任环境科学与工程学院的研会主席;苏杭、罗锐、赵春红也在其中,他们都参加过联合国的气候变化会议;侯爱军、张飞达等都是中国气候变化行动网络的成员,在这个领域也有丰富的经验。还有很多我不认识的朋友,他们来自不同的院系,有不同的背景,有些有丰富的工作经验,这是这门课程也是你们最大的财富。当时我们有机食品团队,有两个工科,一个学商学,一个社会学,两个环境,两个地理,现在有一个在MIT,一个在浙江省发改委,一个在清华科技园,一个在BCG,有三个继续在北大读博,我们至今还保持联系。其实,最持久的朋友是有共同的兴趣,因为有共同的兴趣,所以不需要去维系;最难忘的朋友是有共同的经历,因为一起经历,所以永远珍藏。

第三,做些有意义的事情。走访浙江滕头村暑期实践,写了一些文章和新闻,有些现在还能找到,组织团队协助两位老师编写教材,参与可持续发展教育委员会的一些活动;到后来和一些朋友一起创立CDM Club,联合中国气候变化行动网络等等,与其他关注气候变化与环境的朋友一起努力做些有意义的事情。这门课程的设计,从小组讨论到国际论坛,有很长的路要走,但是,永远不要怀疑一群有梦想又肯为梦想而努力的人,是有能力改变这个世界的。

总结起来,学东西,有用;交朋友,有趣;做事情,有成就感。选这个课何乐而不为呢。希望大家在课程当中收获多多,快乐多多,成就多多。我也希望借这个机会向贾老师和张老师表示我衷心的感谢。